浙江“饼”遇见陕西“馍” “南腔”如何对话“北调”?

不久前,浙陕共话乡村振兴——陕西潼关(浙江)推介会上,浙江“饼”与陕西“馍”面对面对话。

浙江“饼”是缙云烧饼,陕西“馍”是潼关肉夹馍。浙江缙云与陕西潼关相距千里,却在乡村振兴道路上有太多“共性”。

这一次碰面,是两地以美食为媒的一次“握手”。

浙江“饼”与陕西“馍”,如何更好地对话?这是一个值得思考的话题。

一

话题开始之前,我们说说陕西“馍”。

入太行,溯渭河,驰过八百里秦川,越过连绵起伏的秦岭,是九曲黄河浸润下的千古潼关。

陕西省渭南市潼关县,关中平原的“东大门”,南踞秦岭,北控黄河,地处黄河、渭河、洛河三河汇流处。在历史的坐标系中,这里曾是雄关耸峙、金戈铁马的兵家必争之地。

潼关,地处黄河、渭河、洛河三河交汇处风光。图源 新华社

拉开历史的长视距,潼关,曾出现在耳熟能详的诗词中。元曲作家张养浩的《山坡羊·潼关怀古》就这样写道:“ 峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。”

奇美险绝的地形地貌和黄土黄河的急湍波涛中,孕育了悠长的农耕文明,也孕育了一种特有的美食——潼关肉夹馍。

一张馍,划开两层皮,裹满汁水的肉剁碎抹进去,夹出了地道的“扛饿神器”。

肉夹馍和汉堡形状相似,可追溯至先秦时期。

在陕西,把馍掰开加上食材,叫夹馍。可潼关肉夹馍的馍,却有别于其他夹馍品类。

与普通的肉夹馍相比,潼关肉夹馍的饼皮更干、更脆、更酥。

酥脆的“密码”是,借助起酥的作用和独特的切割手艺,手打出的千层饼烤制出来后,会有中间高、外围低犹如涟漪状的“同心圆”纹理,咬上一口,麦香扑鼻、酥脆掉渣。

出炉烫手的馍,配上入口即化的卤肉,肉的油脂渗进馍里,打开了“热馍夹凉肉”的独特吃法,也让千层饼与卤肉实现了“双向奔赴”。

潼关肉夹馍。图源 渭南宣传

肉夹馍传承千余年,一代代陕西馍匠,守着一口土制炭炉子,发面、揉面、烤制经年。2011年,潼关肉夹馍传统手工制作技艺,被列入陕西省第三批非物质文化遗产保护名录。

然而,“肉馍千般好,天热质易变。路远慎捎带,最忌长时捂。”潼关肉夹馍飘香三秦大地,却面临难以走出去的“痛点”。

传统和创新的交织中,潼关人找到了“最优解”:给烧饼“安”上数字化、产业化引擎。

潼关企业搞起了创新。肉夹馍饼胚加工车间的流水线,一袋袋面粉倒进料箱,经过机器和面、滚揉、切割、卷筒等一系列工序,饼胚被制作成型,在速冻后套袋装箱,经全程冷链,送往全国各地潼关肉夹馍门店和消费者手中。

市面上最普遍的速冻肉夹馍千层饼,采取超净包装技术和零下18摄氏度储存,消费者在家用烤箱、空气炸锅等加热即食。

潼关肉夹馍盛装亮相德国科隆国际食品博览会。图源 潼关肉夹馍

“不做中国的汉堡包,要做世界的肉夹馍!”这是潼关肉夹馍产业发展的雄心。

一处食材供应全球,潼关肉夹馍“探海”的力度越来越大,“出海”的范围也越来越广,在快餐业享有“江湖地位”。

在国内,潼关肉夹馍在各地开设店铺、档口上万家。在海外,潼关千层饼已在澳大利亚、美国、英国、加拿大、韩国等10余个国家和地区建起了海外门店与海外仓库,已成为富民强县的重要产业。

数据显示,潼关肉夹馍饼胚一年销售7亿多个,实现“一馍夹天下”到“一馍供天下”,打开产业发展“新想象”。

二

目光落在之江大地,浙江缙云,街头巷尾,最惹人注目的就是每隔一两百米的缙云烧饼店。

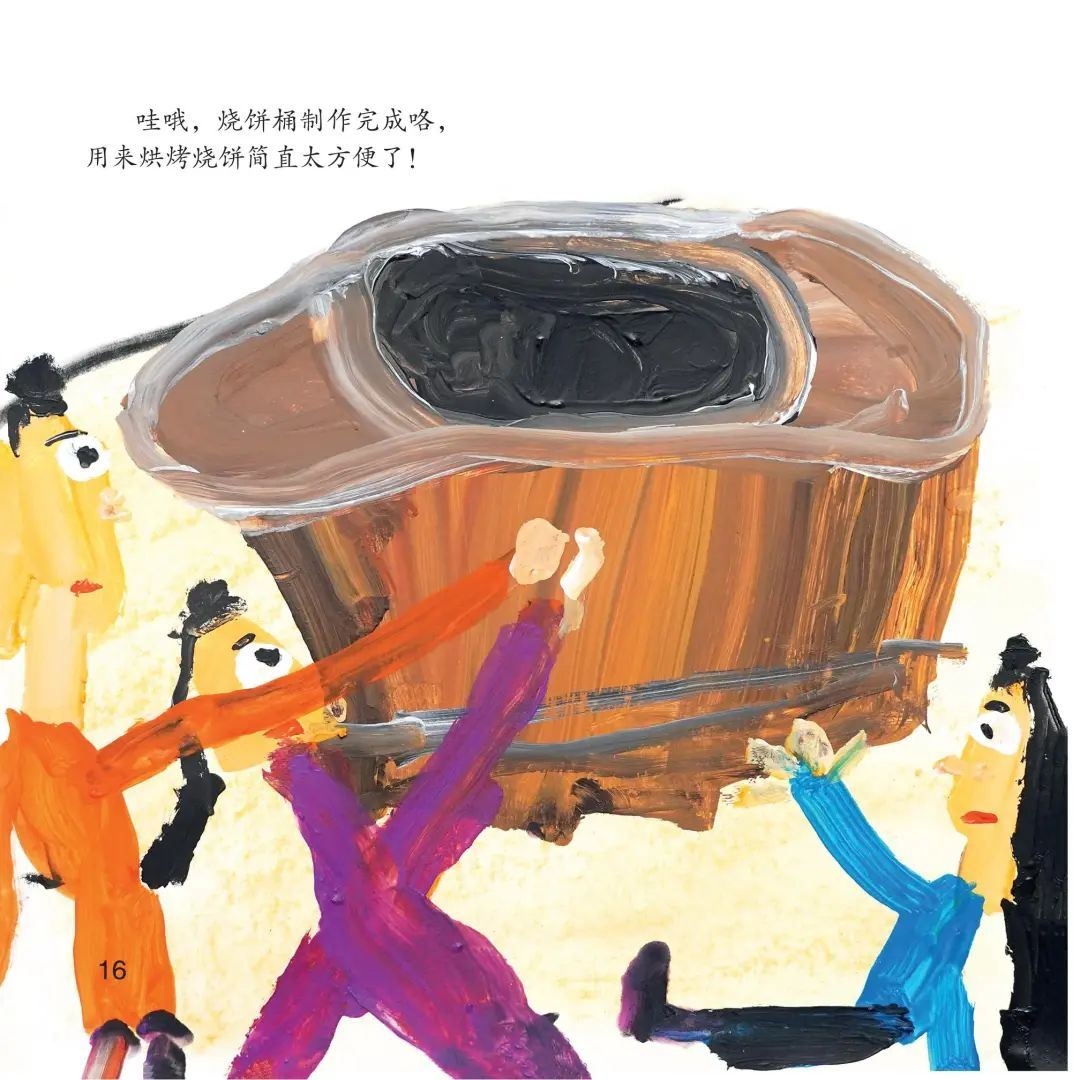

不太打眼的老门面,一个烧饼桶、一张铁皮桌,一个个裹着梅干菜肉馅的面饼,被长着“铁手”的烧饼师傅们贴到烧得通红的炉子里,便泛起一种“梅干菜混合着麦香、肉香、葱香、芝麻香、糖油香”层叠构成的复合滋味。

缙云烧饼。图源 缙云发布

缙云烧饼的高配,是以鲜猪肉和缙云菜干为主要原料制作,缙云的菜干,经腌制、发酵、多次回卤、晒干等工序,配上夹心肉,适当添加葱,刷少许麦芽糖饴糖并撒上芝麻。待烧饼桶芯壁温度达到200摄氏度左右,从饼坯涂上水迅速贴实炉壁。出炉的烧饼,饼皮金黄色,半焦的糖油闪着光亮。

“缙云烧饼”,有“三个三”的奇妙吃法。

首先,从饼坯牢牢贴在烧饼炉里到出炉,只需三分钟。

其次,在距离烧饼桶三米之内吃饼最香、最有氛围感。

最后,缙云烧饼的食客大多为三五成群,人多聚在一起吃,更满足、更开心、更有味道。

若说缙云人对缙云烧饼有多爱?就好像新疆人爱馕,山东人爱杂粮煎饼,陕西人爱锅盔。

在缙云,卖烧饼是千百年来人们赖以谋生的手段。父携子、夫携妻,人们挑着烤桶远赴他乡,以烤饼为生。

在缙云,烧饼师傅“一根扁担挑着两个桶”沿街叫卖,跟着戏班子,戏唱到哪里,观众跟到哪里,缙云烧饼就卖到哪里。

打小吃烧饼到大的缙云人,总会记得看戏时,随着袅袅戏音四处漂浮着的,那一抹咸甜的饼香。

百年传承的缙云烧饼制作技艺,被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目,2023年杭州亚(残)运会期间,缙云烧饼入选亚运“菜谱”特色小吃。

在浙江的大街小巷,基本每隔几百米就能看到一家缙云烧饼店,新鲜出炉的烧饼,成了市民游客们首选的“单品”。

缙云烧饼店开进了景区,开进了高校、政府机关的食堂,开进了四通八达的高速公路服务区,开进了全国甚至国外的热闹商圈。

大烧饼、小烧饼,厚烧饼、薄烧饼,纯瘦肉烧饼、半肥半瘦烧饼,榴莲烧饼、豆腐烧饼、咸蛋黄烧饼……缙云烧饼,“花样”也层出不穷,满足着各地“饕餮”的美食需求。

缙云烧饼。图源 缙云教育

遍布全国的“小烧饼”正长成“大产业”,2014年,缙云县委专门成立缙云烧饼品牌建设领导小组,打造缙云烧饼品牌,出台《关于缙云烧饼品牌建设的实施意见》,把烧饼产业作为富民工程,每年安排专项资金予以扶持,强力推进缙云烧饼产业发展壮大。

同步开展的“动作”还有,先后成立“烧饼办”、组建“烧饼协会”、开办“烧饼班”、举办“烧饼节”,服务烧饼行业发展,让“小烧饼”成为富民“大产业”。

“小烧饼”带动了小麦、土猪肉、缙云菜干、烧饼桶、炉芯、产品包装等全产业链的发展。

来看炉芯产业,缙云人发明的电热烧饼桶、无油烟烧饼桶等,获得国家专利。2014年至2022年,累计卖出烧饼炉芯5.5万多套、木制烧饼桶2.8万多只,实现产值约3700多万元。

再看烧饼产业,2023年,缙云烧饼产值达到34.8亿元,从业人员达到2.4万人,烧饼师傅年均人收入15万元。10多年前,缙云烧饼行业的从业者不过2000人,产值仅2.1亿元。而今,不论是从业人员还是产值,均增长10倍之多。

同潼关肉夹馍产业一样,缙云烧饼正逐步实现产业现代化。缙云烧饼各类原材料生产、供应中心初步形成,缙云烧饼产业带动烧饼文化展示、电子商务、包装等上下游产业加速发展。

如今,“小烧饼”不仅走俏全国,开出8000多家门店(点),还在美国、意大利、西班牙、澳大利亚、阿联酋等16个国家和地区开起了门店。

《有一个香香香香的饼叫缙云烧饼》原创绘本亮相德国法兰克福书展。图源 缙云教育

在美国,缙云烧饼作为餐厅特色中餐点心贩卖;在加拿大,当地开启外卖模式,缙云烧饼统一制作、外卖统一配送。在澳大利亚,厨师选择用鱼肉、海鲜改良烧饼馅料。在米兰,厨师们还创新花样,制作了披萨烧饼。

“小烧饼”正变幻着不同形态,在全球开启“小烧饼奇遇记”。

三

缙云烧饼和潼关肉夹馍一南一北,异曲同工,是老祖宗留给我们的美食,都是地道的中国味,都饱含乡愁,深深地镌刻在中国人的记忆中。

这是乡愁的对话。烧饼和肉夹馍,承载着“乡愁”,是看见乡愁的美食形态。千百年来,缙云人的乡愁,是一份缙云烧饼!对缙云人而言,缙云烧饼,是家乡的味道,是家乡的符号,是人文精神的重要载体。陕西人的乡愁,是一份老潼关肉夹馍!对陕西人而言,听一首黑撒的歌,吼一声秦腔,吃一口肉夹馍,便回到了故乡。“馍”和“饼”,不仅是一份独特的滋味,更上升为乡愁的符号,成为人们追忆故乡、慰藉心灵的精神食粮。

这是文化的对话。一个地方的美食,是最通用的文化符号和交流载体。烧饼和肉夹馍,包裹着美食“文化”。潼关肉夹馍具有鲜明的北方黄河流域文化特征,体现了面食强大的包容性与黄土高原的豪迈。缙云烧饼则具有典型的南方长江流域文化特征,体现了精巧细致、灵活多变的美食个性与山水之城独特的城市符号。这场南北文化、南腔北调的对话,提升了文化认同、文化定力和文化自信。

这是产业的对话。烧饼和肉夹馍,构建了产业,形成了各自的产业链运转和循环模式。潼关肉夹馍和缙云烧饼产业都已进入工业化、规范化、标准化发展阶段。南北产业既存在差异,又存在“共性”。潼关肉夹馍,释放出“一食成一业”的连锁效应。缙云烧饼,释放出“小烧饼”撬动“大产业” 的强大能量。两地产业上互补性强,产业合作具有广阔的新空间,特色产业的联动发展未来可期。

眼下,各地都在解锁全新的美食IP。油泼面、肉夹馍、羊肉泡馍……各地吹起文创“jellycat化”的新风尚,

第七届进博会上,陕西馆肉夹馍版“jellycat”娃娃爆火。

“绒馍馍”。图源 西安文旅

陕西也推出可可爱爱的“绒馍馍”,成了市民游客争相购买的“显眼包”,在“剁肉”“烤馍”“浇汤”过程中,年轻人沉浸体验起陕西“肉夹馍”文化。

缙云烧饼也推出了烧饼抱枕、帆布袋、钥匙扣等多品类的文创产品,萌态可掬。

”缙云烧饼“系列文创。图源 缙云融媒体中心

在全新的时代语境下,“馍”和“饼”的故事有了全新“演绎”,体验感成了生产力,毛绒玩具、新型特色美食成了重要的文化承载物,IP开始“开口讲话”,厚重的历史文化也得以“活”起来。

如何挖掘出南北美食文化的特色和内涵,在保护、传承、创新中,优化产业生态,让独特的“烟火气”长久延续,我们也期待两地更多的“解法”。

来源:潮新闻

记者 邬敏 县委报道组 汪峰立

编辑:马艾莉