摄影家王振杰的家乡记忆与时代见证

在渭南这片承载着千年历史与山河壮丽的土地上,王振杰用四十余年的光影岁月,以相机为笔、镜头为眼,记录着家乡的沧桑巨变与人文温度。从科研工作者到摄影艺术家,从胶片时代的暗房冲印到数字影像的多元表达,他的足迹与作品,不仅定格了渭南的发展轨迹,更成为这座城市文化记忆的鲜活载体。

20世纪70年代,王振杰就读于西安电子科技大学,因科研需要接触了单位的一台“柯尼卡”胶卷相机,自此与摄影结缘。1984年调回渭南后,他承担起地委大型会议及行署活动的拍摄任务,常通宵暗房冲印,将展板第一时间呈现于会场。这段经历奠定了他对纪实摄影的执着,也让他深刻体会到“影像即历史”的力量。90年代,他组建渭南市委党员电教中心,拍摄近百部电视专题片,其中《消防勇士》记录消防官兵抢险场景,在央视与陕西台播出,展现了摄影与摄像结合的叙事张力。

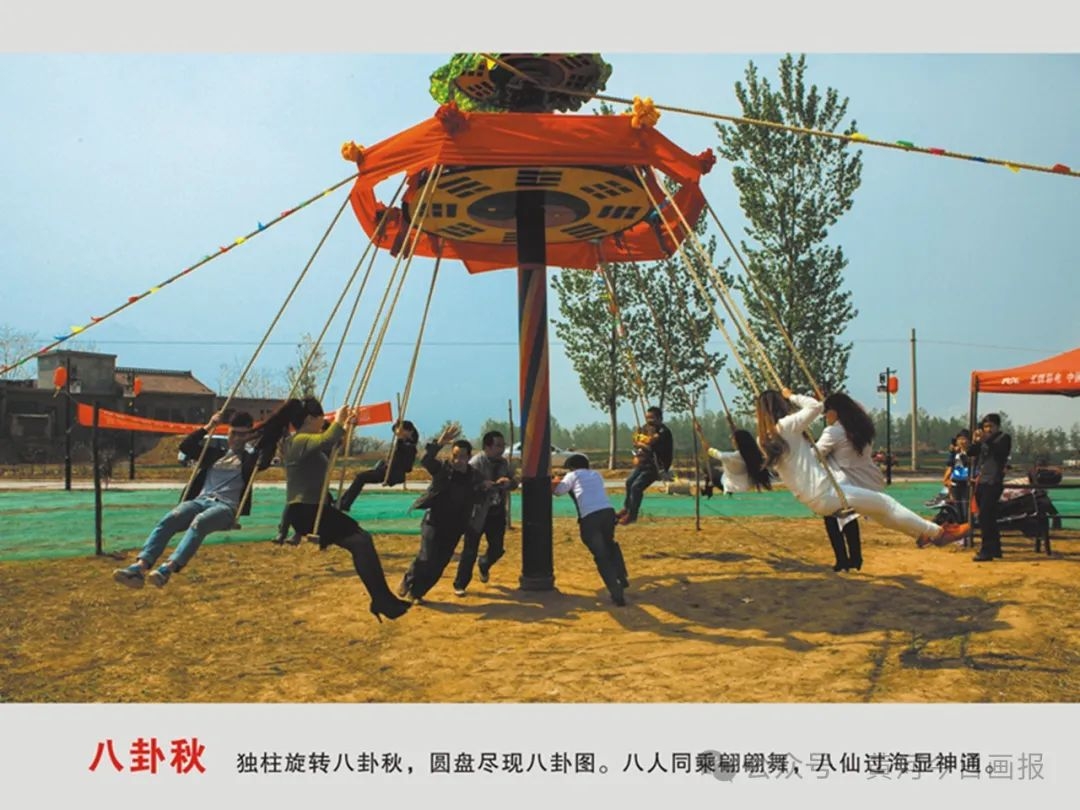

王振杰的摄影创作以风光与纪实为主,作品兼具艺术性与社会性。他的《华山日出》以磅礴光影展现西岳之险峻,《司家秋千》则以民俗场景传递乡土温情,这些作品多次入选陕西省摄影艺术展及平遥国际摄影展,成为渭南文化输出的名片。他注重通过影像记录城市变迁,如2013年担任“追寻城市的记忆”老照片展评委时,他解读获奖作品《社会的进步源于劳动人民的智慧结晶》,强调影像对历史细节的忠实保存。

在推动家乡文旅融合的实践中,他带领团队深入白水杜康酒文化景区、华山索道等地,举办“高粱红了”“行摄华彩渭南”等系列采风活动,将自然景观与人文遗产转化为镜头语言。2021年,他授牌白水杜康景区为“摄影创作基地”,以影像助力地方文旅品牌建设。

作为渭南市摄影家协会主席(2020年第三届当选),王振杰致力于构建开放包容的摄影生态。他推动“分层次、分类别”的培训体系,吸纳青年摄影师加入,认为“青年人的新视觉能为记录渭南发展注入新观点”。在他的倡导下,协会举办全国性赛事如“大美大荔 共同富裕”艺术摄影大赛,吸引全国326位摄影人投稿,作品涵盖黄河文化、抗疫瞬间等主题,展现县域发展的多维图景。

他亦注重国际视野,提出“走出去,请进来”策略,推动本土摄影师与国际接轨,引入先进理念反哺家乡创作。2024年,他参与“蒲城·西安附近的远方”短视频大赛,将摄影与新媒体结合,探索文旅宣传的新路径,进一步拓展影像的社会影响力。

王振杰的摄影格言“用一双善于发现的眼光审视社会,定格美的瞬间”贯穿其创作始终。他镜头下的渭南既有《丹霞地貌》的壮美奇观,也有《街头小贩》的市井烟火。他认为摄影是“心境的修炼”,在专注捕捉的过程中,浮躁得以沉淀,情感得以升华。他的作品集不仅是艺术档案,更包含与家人亲朋的日常留影,这些充满生活气息的画面,让影像回归到最本真的记录功能——承载记忆,连接情感。

从胶片到数码,从静态照片到动态影像,王振杰始终以赤子之心守护着渭南的影像记忆。他的镜头既是时代的放大镜,也是历史的显微镜,既记录着华山之巅的日出,也凝视着街头巷尾的平凡瞬间。正如他所说:“摄影帮助人们从不同维度感受生活,回望昨日、立足今日,珍惜当下。” 在全民摄影的时代浪潮中,王振杰与他的团队,正以光影为媒,书写着渭南故事的崭新篇章。

来源:黄河今日画报

编辑:张宁