蒸年馍

前些天,喝过了色彩斑斓的“五豆”,吃过了香气四溢的“腊八面”,不由想起小时候的顺口溜“小孩小孩你别馋,过了腊八就是年”。蒸年馍,就是小时候关中农村在年前最重要的事情。

记得小时候,每年从腊月二十三开始,农村家家户户都着手蒸年馍,而且基本上都得蒸上一整天。馍馍蒸得很多,满满当当地放在竹筛里,面缸内,像一个个小山包一样,其中还要蒸一些走亲戚要用的花馍、礼馍,以表达美好的祝福祝愿。那时,家乡的冬天特别冷,腊月里更像一个天然大冰窖,存的馍馍再多也不怕腐坏,一直可以吃到正月年尽。每每从缸里刚拿出的馒头,冻得梆硬梆硬,费好大劲才能咬下一小口,弄的满嘴都是冰碴碴,我们把“冻僵”的馒头戏称“糖瓜”。

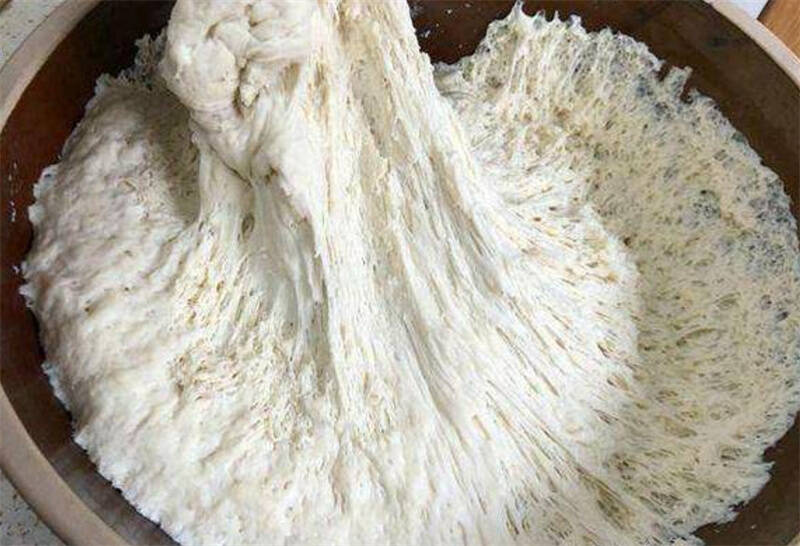

蒸年馍是个技术活。母亲总是在先一天晚上和好酵面,放在热炕上,用被子捂得严严实实,进行发酵。如果谁有幸和酵面“睡”一个被窝,那就必须呵护好它的保暖,否则受了凉不发酵,第二天的蒸馍大计便会泡汤。往往在凌晨三、四点钟,我们姊妹四个就被一一叫起,睡眼惺忪地开始一天的蒸馍劳动。最欣喜的就是母亲掀开盖酵面的被子,看到原本半盆酵面此时已涨满一盆,险些从盆里溢流出来,上面均匀地布满小孔,像快要弥合上的蜂窝一样,酵面浸出的淡淡酒香味顿时弥漫了整个屋子。

“酵子真旺!”母亲高兴地说:“今年能蒸个好馍!”

母亲挽起衣袖,开始起面,那面盆很大,口径二尺有余。我们姐妹三个将炕上的被褥卷起,将木制的炕桌抬上来,抹洗干净,在炕席上铺一层白纸,又开始拾掇笼屉;父亲和弟弟则开始用麦杆烧炕,收拾锅灶,给大锅里添满水。

在等待面发起的空闲时间,全家人围坐在一起,就听母亲讲一些蒸年馍的习俗和忌讳,最不能说的就是“完了”,一说“完了”预示着明年家里没有富余。当然,讲究归讲究,小孩子哪能记得那么清,每当一盆面快用完时,我们姊妹几个总会有一个迫不及待地嚷嚷:“妈,面完了!”每当此时,母亲只是笑着嗔怪一下,说“完了”的人,伸伸舌头,做个鬼脸,算是知错了。另一个讲究就是要对逝去的先人虔诚,否则先人的魂就会回来,捏扁正在蒸的馍馍。还有,蒸馍的这天最好不要有亲戚邻里来家,他们先人的魂会随他们来捏青正在蒸的馍馍。

记得有一年蒸馍时,舅舅来赶集,顺路到我家,正蒸的那锅馍出锅时,有几个馍馍上面就有深深的青印,每个馍馍上刚好五个,恰似被人捏了一样。母亲说是舅舅把外爷带来了,外爷去世很早,在我们心里只有一点模糊的记忆,但终归是亲人,我们自是不怕的,捏扁几个馍馍,又有何妨。

待盆里的面团体积变大,布满小孔时,就是发好了。母亲就会将满盆面团倒在炕桌上,撒上碱面,先团成一大块,然后分成三份,我们姐妹三个每人一块,开始揉。母亲说:面揉千把,白如雪花。面揉到了,馒头就会又白又光,既好看又好吃。母亲将揉好的面搓成长条,用刀切成大小均匀的块,再稍加揉搓,就成了一个个馒头,然后,放在炕上的白纸上,炕是滚热的,这道程序叫泛馍,目的是为了让馍虚泛柔软,有弹性。这是最普通的平时吃得馒头,也叫小馍。蒸完小馍,又开始蒸名目繁多的花馍,花馍比较大,样式各异。做花馍时,我们姐妹几个的主要任务还是揉面。借助一把剪刀,一把小梳子,揉好的面团在母亲手里变成了一只只昂着头的雄鸡,一条条游走的鲤鱼。我们看得手痒时,母亲也会教我们做,只是怎样努力,总觉得自己做的鸡不够精神,而鱼又太肥太笨,定是游不起来的,面油包子的那道花边,总不如母亲捏的那么立体和细腻。 母亲不会伤孩子的心,那些我们学做的笨拙的花馍也会被蒸出锅,然后姐妹几个互相取笑一番,你说我做得鸡没脖子,我笑你做的鱼尾比牛尾巴还长。

这些花馍不像我们现在看到的那种色彩鲜艳的花馍那么复杂,也不染色,不是为了观看,主要还是用来食用,最多就是嵌两颗豆子做眼睛,或者镶几个红枣、核桃做装饰。这些花馍食用的时间,食用的人是有点讲究的,我记不全那些花馍食用的讲究,只能记住一两种,比如,面油包子和外形像桃子的花馍是送给外婆的,外形像鸡或鱼的花馍是送给姑姑家的孩子的。有一种外形很简单的馄饨馍是自家人大年初一下午吃的,每人一个,预示着一家人,平平安安,浑浑全全。我们姐妹几个成家以后,每年母亲都要照例给我们姐妹三人每家蒸三个馄饨馍,蒸得又白又大,那是母亲希望我们都能平安浑全。

恍然间,过年的脚步越来越近,过年的味道愈来愈浓。父母和弟弟一家人准备从北京回来过年,我就想蒸一些年馍迎接他们。蒸的花样不多,主要蒸了一些小馍,还有母亲爱吃的萝卜包子,又专门给小侄女蒸了几个小小的花卷馍,愿小侄女幸福美丽得像花儿一样!

作者:渭南小学 韩亚红 图片来源网络

编辑:张祯